お問い合わせ・ご相談は

![]() 03-5803-131803-5803-1318

03-5803-131803-5803-1318

お問い合わせ・ご相談は

![]() 03-5803-131803-5803-1318

03-5803-131803-5803-1318

![]()

![]() 質問

質問

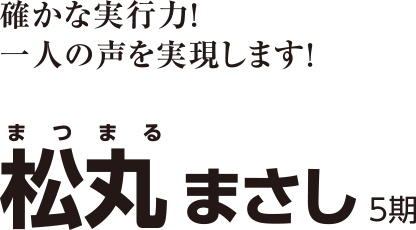

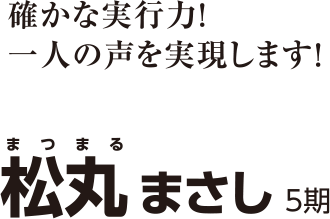

次に中小企業の価格転嫁への支援強化についてお伺いします。2024年春闘では、大手企業では約30年ぶりの水準となる高い賃上げが実現しました。今後、中小企業への賃上げへ向けどうやって勢いをつけられるかが大切であります。そのカギとなるのが中小企業の価格転嫁であります。中小企業は立場の弱い下請けが多いため、価格転嫁は容易ではないといわれております。中小企業庁の調査では「価格転嫁の状況は改善しているが、転嫁できない企業との二極化が進んでいる」と分析しています。1月4日付けの読売新聞における経済3団体トップ座談会のなかでも経済3団体は取引適正化を訴える「パートナーシップ構築宣言」の推進を呼びかけており、経団連の憲法ともいえる企業行動憲章を改定し、宣言の順守を盛り込むなど、価格転嫁の取り組みを進めていると述べられており、その中でも小林健・日本商工会議所会頭は「中小企業でも賃上げは広がっている。ただ、賃上げした企業の約6割は人手不足を回避するための賃上げだ。収益を伴わない防衛的な賃上げになっている。企業間の価格転嫁に加え、消費者に価格転嫁を認めてもらうことも大切だ。消費者のデフレマインドを払拭し、良い製品やサービスには相応の値段がつくことを理解してほしい。その値段を払うことで経済の好循環につながり、自身の賃上げが上昇することを強調したい」と述べられております。経済産業省は、中小企業の価格転嫁を後押しするため、下請中小企業振興法の改正法案を今国会に提出し、事業者に対する国の指導権限を強化するほか、自治体が率先して価格転嫁を促すように中小企業振興の責務を明確にする。さらに、改正法案では、価格転嫁の取り組みが不十分で、指導や助言をしても改善が見られない事業者に対しては、事業を所管する大臣が具体的な改善策を要求できる「勧奨」の規定を新設する。自治体が積極的に中小企業の価格転嫁を進めるため、国と連携して、中小企業の振興に必要な施策を推進することを新たな規定として盛り込み、さらには事業者の上下関係を思わせる用語を見直し、下請事業者を「中小受託事業者」とし、発注側は「委託事業者」に改める。下請法でも同様の改正を行い、法律名も変更する。法適用の範囲も拡大する。現行は資本金を基準としているが、従業員数も基準に追加する。また、国が認定した事業計画に金融支援を行う「振興事業計画」の対象も広げる。現在は直接の取引先同士で定めた計画に限っているが、取引先が異なる3社以上の計画も対象に含めて価格交渉を進めやすくする。政府は約20年ぶりとなる下請法改正と合わせ、下請け中小企業振興法を改正し、価格転嫁に向けた環境整備を進めていきます。雇用の7割を占める中小企業の賃金上昇をどう図るか、日本経済を拡大する上でその最大のポイントは価格転嫁であります。今後、本区としても中小企業の価格転嫁へ向け支援強化を積極的に進めていくべきと考えますがどのように考えているのかお伺いします。

さらに、中小企業支援に欠かせないのが、生産性向上への支援です。公明党の推進で、24年度補正予算では、ものづくり補助金やIT導入補助金が拡充され、25年度予算案では、技術やサービスの高度化を図るための支援策なども強化されます。一層の活用を促し、中小企業の稼ぐ力を高めることが必要ですが、本区の取り組みをお伺いします。

また、中小企業への支援強化として品川区では中小企業支援サイトを開設し、きめ細かな情報を提供し、中小企業への支援を行っております。本区においては文京区商店街連合会との「文京区ソコジカラ」のサイトを開設し飲食店などを広く紹介し、好評を得ておりますが、今後、品川区のような中小企業支援のサイトを開設するなどして積極的なサポートを行うべきと思いますが見解をお伺いします。

|

区長 |

次に、中小企業支援に関するご質問にお答えします。 まず、価格転嫁や生産性向上への支援についてのお尋ねですが、 本区では、昨年12月から区ホームページにおいて、価格転嫁に関する国の専門相談窓口や価格交渉に役立つツールを紹介するなど、適正な価格転嫁に向けた支援に関する情報提供を行い、価格交渉に向けた中小企業の取り組みを支援しております。 また、本年3月には、価格転嫁をテーマとした中小企業向けセミナーを開催する予定です。 原材料費等が上昇する中、中小企業が物価上昇を上回る賃上げの原資を確保するためには、価格転嫁を含む取引の適正化が極めて重要と認識しており、国の動向等を注視しながら、引き続き必要な支援を検討してまいります。 さらに、物価高騰への対応及び価格転嫁には、生産性の向上等を通じた経営基盤の強化が不可欠です。 区では、これまでも、持続可能性向上支援補助や各種認証取得費補助等により、中小企業の生産性の向上や省エネ化、価格交渉力強化のための取り組みを継続して支援してまいりました。 来年度は、補助件数の拡充を予定しており、経営基盤強化の支援に一層取り組んでまいります。 次に、中小企業支援専用サイトの開設についてのお尋ねですが、 現在、中小企業向け支援策については、区報やホームページ、産業情報誌ビガー等への掲載に加え、事業者向けのサポートブックの配付、経営相談や中小企業支援員の訪問相談における個別周知、さらには、産業団体や企業へのダイレクトメールを通じて、情報を発信しております。 引き続き、区内企業への効果的な情報発信に努めるとともに、議員ご指摘の中小企業向けの総合専用サイトの開設については、他区の事例や活用状況を参考に、今後研究してまいります。 |

|---|